医療やヘルスケア領域の課題に直面し、人々が厳しい状況にさらされるのをやり過ごすのではなく、自らのビジョンと行動で社会変革を起こし、未来を書き換えていく。そんな“ビジョンハッカー”たちの挑戦を伴走支援する「Vision Hacker Association(VHA )2022」の最終報告会が、今年3月に行われました。

昨年9月のキックオフから約6ヵ月、課題解決の最前線で活躍するメンターたちによる伴走支援などを受けながら、事業や組織をバージョンアップするための課題に向き合ってきたビジョンハッカーたち。最終報告会では、支援によって得られた気づきや進化など、彼らがこの半年で実感したその成長過程が語られました。

今回、採択メンバー8組の中から、株式会社Redge(レッジ)の稲垣大輔さん、株式会社OPERe(オペリ)の澤田優香さん、NPO法人ソンリッサの萩原涼平さん、株式会社SOIK(ソワック)の古田国之さんの最終プレゼンを一部抜粋してご紹介します。

半年間でたしかに力が増し、今後ますます事業を発展させていくメンバーのみなさんが等身大で自身の成長と向き合う様子が伝われば幸いです。

医療機器の管理教育システムで開発途上国から壊れた医療機器をなくし、助かる患者を増やすための基盤をつくる―株式会社Redge 稲垣大輔さん

稲垣大輔さんが事業で掲げているビジョン 稲垣さんの資料より

<事業の主な特徴>

開発途上国の病院で使用される医療機器の安全と質を守りたい――。株式会社Redgeの稲垣大輔さんは、病院に壊れて使えない医療機器が置かれている状況に課題を感じ、医療機器の管理及び保守点検を遠隔でサポートする「医療機器管理教育システムCeTrax」を開発しました。

「CeTrax」を導入することで、現地の人たちが院内の医療機器を正確に把握でき、かつ効率的に管理、点検できるようになるというもの。適正管理と定期的な点検によって医療機器の不備の早期発見、品質の維持を実現します。

■各国に足を運び、生の情報を捉える必要性を実感

<最終報告会でのプレゼン>

稲垣さん :

VHAの支援を受けた半年間で感じた大きな進歩は、システムの試用に活かすβ版の完成です。今年1月からβ版による実証実験を始め、現在はカンボジアの病院とインドの病院で契約を結ぶために話し合いをしているほか、他の病院でも契約の話が出ています。

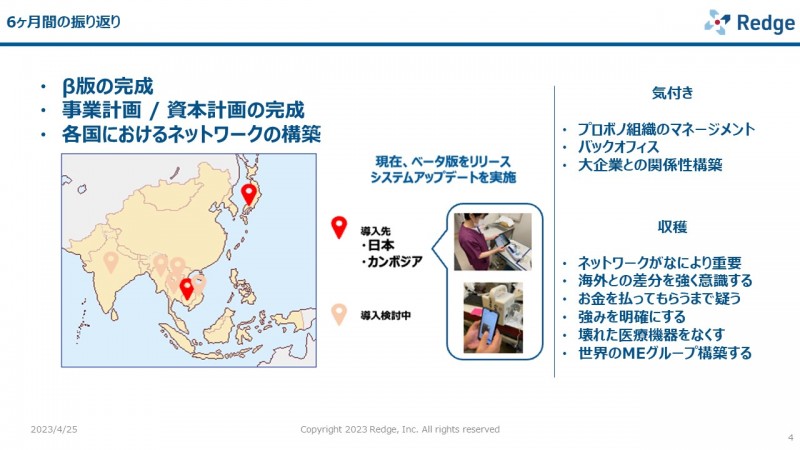

VHAの支援を受けながら事業をブラッシュアップした半年間の成果と気づき、収穫。 稲垣さんの資料より

また、アメリカ、カンボジア、インド、タイに行き、事業企画、事業計画などもブラッシュアップできました。一方で、ターゲットをより明確にし、事業の解像度を上げるためのアンケート調査は、机上では難しく、やはり各国に行って生の情報を捉える必要がありました。

ただ、いろいろな国と対話を通じてつながることで、それ以外の国にも事業を展開できる体制は整ってきたという手ごたえを感じています。

■海外展開ではネットワークが重要。人と会う機会を増やしたい

半年間の気づきでは、現在、弊社にはプロボノが10名程度いますが、マネージメントの難しさを改めて感じています。また、基盤を支えるバックオフィス業務の存在感の大きさを痛感しています。

同時に、メンタリングを通して海外展開するためにはネットワークをいかに広げ、活かすことができるかが重要だと感じました。今後、人と直接会える機会を増やしたいです。海外との差分を意識することで、自分達の強みを明確化させることも大事だと考えさせられました。出会いを大切に、課題に感じている企業との関係性構築も実現していきたいと思っています。

今後は、インド、カンボジア、ミャンマーなどアジアにおける導入を中間目標に、課題がより大きく、市場獲得ができる国に対して深く展開していくことを考えています。そのためにも各国で生じる課題の違い何なのかを知り、ニーズに合わせながらシステム導入を増やし、将来的には医療機器管理のグローバルスタンダードを作っていきます。

「起業家から事業家へ」。「魔法の杖はない」と痛感した半年で、患者と医療者のコミュニケーションハブへ一歩前進―株式会社OPERe 澤田優香さん

澤田さんが開発した「ポケさぽ」のサービス案内。 澤田さんの資料より

<事業の主な特徴>

サービス開発のきっかけは、澤田さん自身が入院した時に感じた、「看護師さんが忙しそうでナースコールが押しにくい」と遠慮してしまった経験。医療現場では緊急性が高いコミュニケーションが多いがゆえに、「あとでもよい」コミュニケーションのための手段がないことに気付き、手段がないことが労働環境と患者の利便性に大きく影響していると考えました。そこで「患者と医療者のコミュニケーションハブ」を作ることを目指して、デジタルコミュニケーションツールの開発・提供を行うために起業。患者への入院説明を動画やチャットで半自動的に行う「ポケさぽ」を開発しました。

このサービスの活用により、医療従事者の業務の負担を軽減し、患者も自分のタイミングで入院案内を確認できます。またメッセージ機能により、患者が分からないことがあった場合は、代表電話にかけることなく直接担当部署にテキストで質問することができます。

■収支の課題に直面。メンターの声を取り入れて営業に注力した

<最終報告会でのプレゼン>

澤田さん :

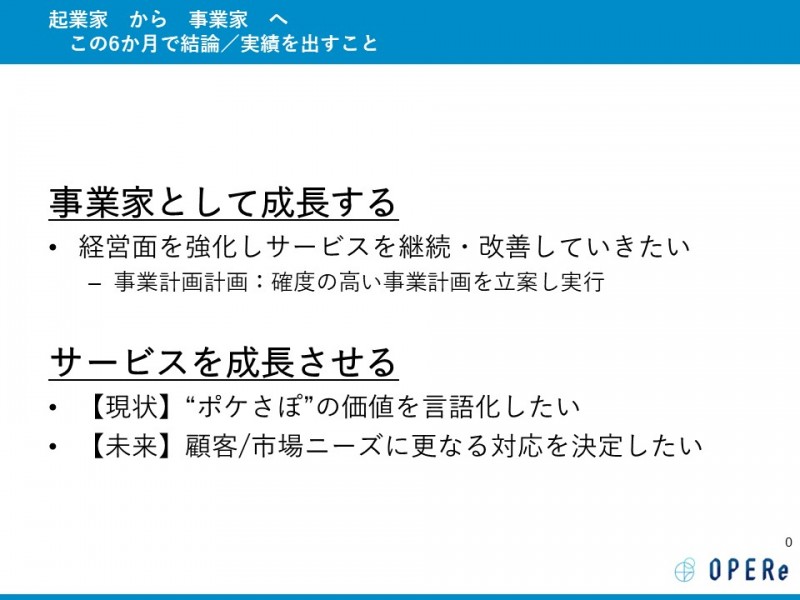

6ヵ月間の目標は、「起業家から事業家になりたい」でした。サービスを開始した以上、改善し続けながら継続する責務があります。そのために、経営面の強化、サービスの強化を行い、将来の市場での方向性を明確化したいと思っていました。

澤田さんの資料より

事業を成長させるべく、最初は企業案件や助成金の獲得などに注力することを検討していました。サービスの改善により多くの資源を投入したいと考えたためです。しかし、企業との商談や助成金の応募などは結論が出るのにどうしても時間がかかります。スピード感に大きな課題感を感じ、事業計画的にも難しさを感じていました。その時、メンターの方から、「結局、今は一つひとつの営業をしっかりとやっていくことが大事かもしれない」とアドバイスをもらい、採択期間後半は営業活動に集中することに決めました。

意思決定後は、コーディネーター・メンターのアドバイスを参考に、まずは自分の時間配分を見直しました。今までの自分の仕事をメンバーに依頼したり、自分がすべきこと・すべきでないことの取捨選択を行いしました。結果的に、採択前に比べ1.5倍の営業活動を行うことができました。

いくつかの病院で導入が決まっていく中で、病院の「想い」をじっくり聴くことができ、製品が今後どこにいくべきかが見えてきました。クライアント、メンバーに助けられながら、一つ一つ歩みを進めている状況です。

■苦しい状況を好転させる魔法の杖はない

正直なところ、この半年間は本当にしんどかったのですが、コーディネーターの方が寄り添い伴走してくださったことで、営業も落ち着いて丁寧に続けられました。本当に一発逆転はなくて、魔法の杖もない、筋トレしかできることがない、1つ1つの積み重ねが大事だということを痛感しました。

また、今後事業を進めていく中で、「リーダーを動かす力」を絶対に身につけた方がよいとメンターの方にアドバイスいただきました。それは本当にそうだなと思ったので、今年から意識してリーダークラスの方と対話の機会をもつこと、まずは相手を理解していくことを実践しています。

メンターには「どんなに相手が偉大なリーダーであっても、自分は絶対にこの領域では負けてはいないという自負をもつこと。そして、素直に手伝ってほしいという気持ちを伝えることが大切だよ」とアドバイスを頂きました。結果として企業さんとの連携も決まり、心から感謝しています。

■医療現場や患者の新たな発見も

サービスの成長に関しては、営業の100本ノックがすごく効いて、一つ気づけたことがあります。当たり前かもしれませんが、あらためて医療サービスはコミュニケーションが要であるということです。様々なルールがある分野ですので、1つ1つ慎重にできることを増やしていきたいと思います。

私にとって、VHAに参加した半年間が一番辛い時期でした。辛い時に、「こういう問題が起きている」と誰かに相談できる状態でいられたことに心から感謝しています。

地域の孤立・孤独高齢者を「まごマネ」でなくすために、組織の基盤固めに向けた課題を解決―NPO法人ソンリッサ 萩原涼平さん

NPO法人ソンリッサの事業内容 萩原さんの資料より

<事業の主な特徴>

NPO法人ソンリッサは、「ひとりで抱えずに優しいつながりがあふれる社会」を目指し、高齢者の孤立・孤独を笑顔に変える活動をしています。群馬県を拠点に、独居高齢者見守りサービス「Tayory(タヨリー)」、地域健康サロン、地域・企業向け研修を展開しています。

特に主軸事業の「Tayory」では、20代から30代の介護領域の専門家などが「まごマネージャー」となって、困りごとの解決や趣味の相手などを通して、高齢者の健康的な日常を見守り、必要な支援へとつないでいます。

■社会的インパクトと進みたい方向性の可視化、言語化など課題を抱えてVHAへ参加

<最終報告会でのプレゼン>

萩原さん :

今回、まず設定したゴールは事業内容をステークホルダーに伝えていくことでした。社会的インパクトの可視化と構造化などができておらず、どんな方向へ進みたいかもしっかりと言語化できていないのが課題でした。また、社内での意思決定の確認や企業との協働や協賛のための基盤固めも進めたいと思っていました。

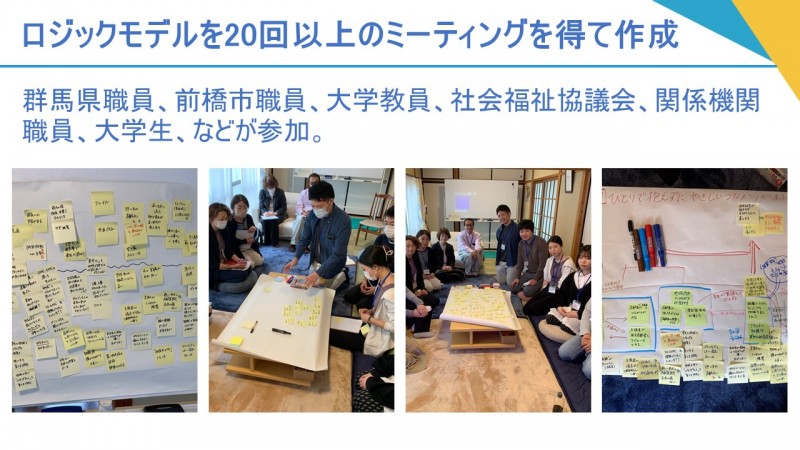

今回、メンターの方をはじめ県や市、行政、法人の方など数十回以上の会議を重ねて、孤立・孤独な高齢者をなくすために地域課題をどう解決していくか、その言語化に取り組みました。これにより、地域の担い手を増やしながら孤立状態の高齢者の方が自然と本音を出してつながりを感じらえるような変化を生み出すこと、地域の自治事自体の変革をステークホルダーと連携しながら進めることなど考えを深めました。

孤立・孤独高齢者をなくすために地域課題をどう解決すればいいか、

様々なステークホルダーと何度も対話を重ねた。 萩原さんの資料より

■自分たちが何を、なぜやりたいのか、しっかりと言語化できた

企業との協働では、メンターの方からのアドバイスをもとに、大手通信会社との協働事業が決まり、6月以降に実証実験が始まる予定です。、企業が高齢者宅を訪問した際に得た孤立高齢者の情報を共有してもらい、リストアップしていくモデルを実証実験として行っていきます。今後の本格展開に向けたモデルケースを作り、群馬県内で孤立高齢者の方へアウトリーチをするモデルを作っていく計画です。すでに大手企業との商談も決まっています。

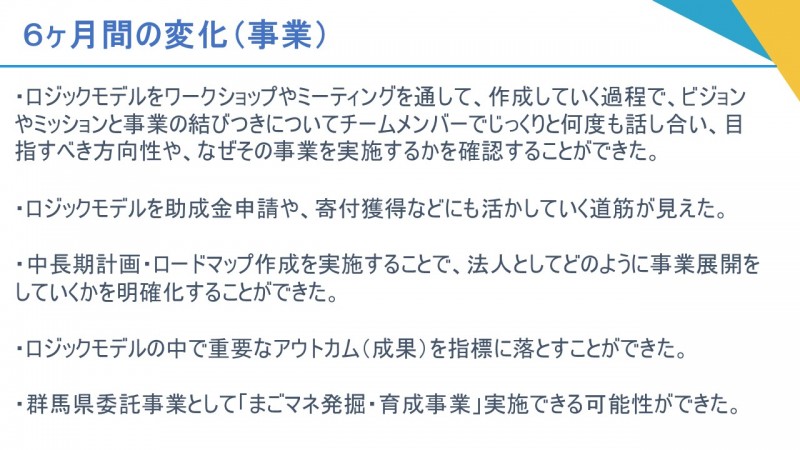

6ヵ月間の変化としては、事業はロジックモデルをつくる過程でスタッフや関係機関、メンバーとたくさん議論をする機会を得ることができ、自分達はどこを目指していきたいのか、なぜその事業を実施するのかを再確認しながら言語化できました。

メンバーみんなが自分の考えや思いをしっかりと話せるようになったところが大きな成果でした。僕自身もこの半年間の思考や行動で自信がもて、今後事業拡大していくための心構えも整えられたと思っています。

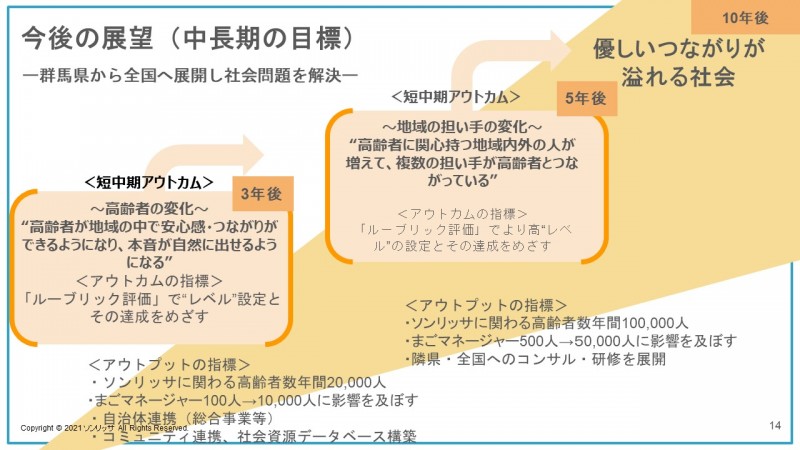

萩原さんの資料より

今後は「まごマネ」発掘・育成事業に注力しつつ、企業連携のモデルケースづくり、組織の成長にともなう一人ひとりがリーダーシップを発揮できる環境づくり、本質的なアクションが起こせる人材育成、ファンドレイジングなどを順次進めたいです。

萩原さんの資料より

3年後には、群馬県でモデルケースを作り、5年後には不登校や引きこもりなど群馬県内でのあらゆる社会課題に対してもアプローチし、他地域を含めたコンサルティングや研修などのサポート事業を進めたいです。10年後はその取り組みをさらに広げ、制度設計などにも着手していきたいと思っています。

アフリカの小規模医療施設をITでつなぎ、救えるはずの妊婦を救う。本格展開に向けたビジネスモデルを構築―株式会社SOIK 古田国之さん

古田さんの資料より

<事業の主な特徴>

古田さんが開発したデジタル産科パッケージ「SPAQ」はアフリカの保健センターの産科サービスをデジタル化し、保健サービスの質を向上させるための統合型ソリューション。スマホアプリのナビゲーションに沿って動くことで、アフリカの医療従事者がポータブル医療機器を使ったデジタル産前健診を行うことが可能になるのが特徴です。

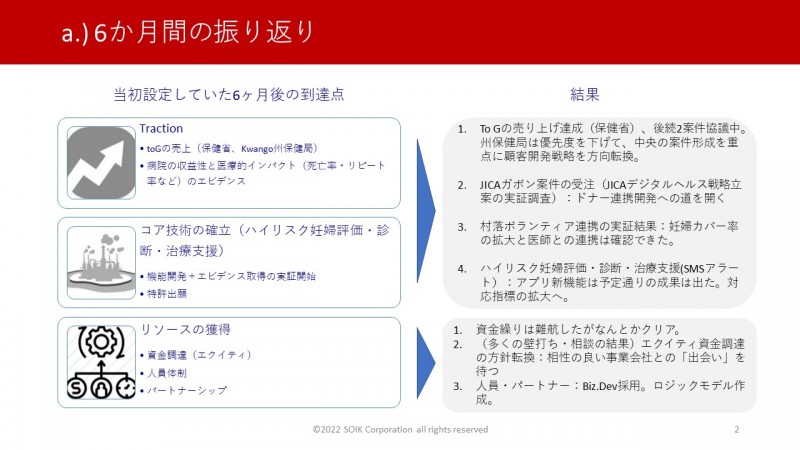

■何度も壁打ちしながらビジネスモデルと資本モデルの検討を前進

<最終報告会でのプレゼン>

古田さん :

私達が目指す成果は、アフリカの周産期死亡率が減少することです。そのために、まず検査のアクセス数や検査量を増やすこと、また検査で見つかったハイリスク妊婦さんが適切な措置を受けられること、また他の医療施設にも広げていくことが必須だと思っています。

現在は、僻地の妊婦さんでもいつでも健診が受けられる状況をつくれるように、コミュニティのボランティアとも連携しながら、産科ポータブルキット「SPAQ」。そのために、健診の質を担保するデジタルツールやポータブルの医療機器の活用、また遠隔でのコンサルティングなども進めています。6ヵ月間の成果として、1月末に 保健省との間で約8千万円の案件を初めて契約しました。

古田さんの資料より

製品開発では、予定していた実証実験がトラブルはありつつも堅調に進み、ボランティア連携もうまく力を発揮できそうです。自動の健康診断支援の異常アラートも順調との結果が出ています。

特にVHAでの支援でよかったのは、何度も壁打ち相手になってもらえたり、他事業の経営者を紹介してもらえたり、また資金調達面での情報提供など、ビジネスモデルと資本モデルを集中的に検討することができました。

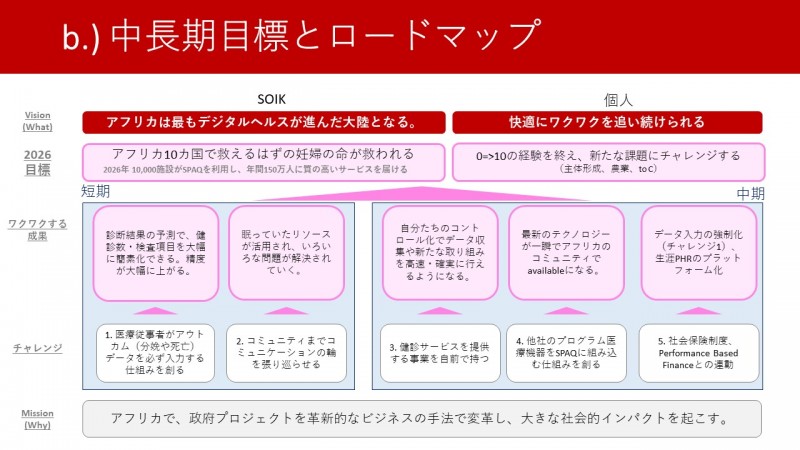

古田さんの資料より

■「自分自身のあり方をもっと前面に」

中長期目標については、何度も重ねたメンタリングを通じて、「自分自身のあり方をもっと前面に出したほうがいいのでは?」と言っていただけて、やっぱり自分自身がワクワクすることを、やりたい方法で快適に続けることを実現し続けたいと思いました。

ワクワクすること、それは自分にとってはゼロから1までをつくること、1からもう少し広がるくらいまでがすごく楽しそうだと思っています。今後も、こうしたチャレンジをずっと続けていきたいです。

***

VHA最終報告会では、採択メンバーのプレゼンごとにメンターから鋭い指摘や視野を広げるような意見が出されていました。最後には、メンター、採択メンバーから言葉が一言ずつ。その時、メンターの一人で特定非営利活動法人ASHA (アーシャ) 代表理事の任 喜史(にん・よしふみ)氏はこう言いました。

「僕は、前回の『Vision Hacker Awards 2021』の参加者です。僕自身、ターニングポイントにいる中で、参加者の方々のチャレンジにすごく刺激を受けました。明日からはパートナーとして、一緒に新しい価値を創っていけたらと思っています」

こんなふうにVHAでの出会いや刺激を通じて、立場や組織を越えた新しい共創のチャレンジが生まれる予感もした最終報告会でした。そう考えると、想定以上の世界の広がりがこれから期待できそうです。

今年、「Vision Hacker Association 2023」を2023年6月1日よりスタートする予定です。

ご関心ある方は公式サイトをご覧のうえ、お問い合わせください。

※記事の情報は2023年5月時点のものです。

関連記事はこちら

※コメントは最大500文字、5回まで送信できます