2025年3月10日、エティックは、「社会起業塾イニシアティブ」2024年度の最終報告会を都内で開催。計8名の卒業生が、計4名のメンターの前でそれぞれ半年間の成果を報告し、担当メンターからの意見を受けました。会場にはNPOや企業、またインターン中の学生ほか多くの関係者が訪れ、オンラインでは約160名が参加しました。

新たな視点から社会課題解決策を導き出した8名の取り組みについて、今記事では、卜田素代香さんのプレゼン内容と各メンターからのコメントをご紹介します。

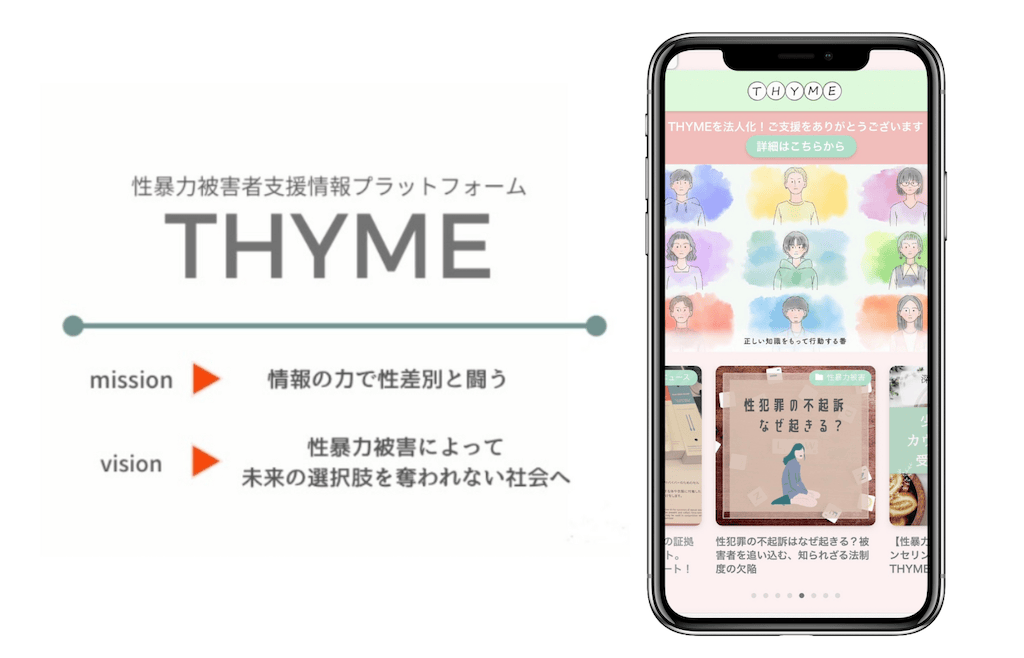

性暴力被害者支援情報プラットフォームTHYME

- 分野

福祉・保健・医療

- 事業内容

性暴力被害からの回復過程で必要な支援情報や社会の側の課題について、当事者視点でWEBサイト『THYME』より発信。トラウマに関する心理教育・セルフケアプログラムを通して、当事者が自己効力感を取り戻し、回復する過程で重ねる選択をサポートする。性暴力被害に遭ったとしてもその先”終わり”ではなく、それぞれが必要なサポートを受けてその後を生きていける社会を目指す。

- 活動地域

全国(オンラインサービス)

女性の14人に1人が性暴力被害を受けているのに対し、警察で被害と認知されているのは約1,600件

14人に1人。これは、日本で強制性交(レイプ)被害に遭った経験のある女性の割合です(男女共同参画白書 令和5年版)。私は当事者の一人として、4年間かけて刑事裁判やPTSD治療を経験しました。

性暴力被害に遭った後は、警察に被害が認められなければ公的支援につながれず、医療費負担やトラウマの課題などの問題が被害者にふりかかります。実際、性暴力被害者が年間13万人と推測されるのに対し、警察で被害として認知されているのは1,600件ほどと、ごく一部の人しか支援につながれていない現状があります。

私の被害が刑事事件となり適切に加害者が裁かれたこと、公的支援につながり回復を進められたことは、「被害者は悪くない」という知識や価値観が共有されている環境が「自分を守ってくれた」からだと思いました。しかし、自分はたまたま支援につながれただけで、自分が受けた支援が日本ではまったく当たり前ではないことも知りました。WEBサイト『THYME(タイム)』は、被害に遭った誰かが、正しい知識と環境でサポートや回復につながる社会にしたいという想いから立ち上げました。

事業内容としては、「知識はやさしさ」をキーワードに、情報発信、当事者があたる課題の調査、政策提言を行っています。社会起業塾で学ぶ前までの私は、主に個人の活動として被害者からの相談にも応じていましたが、社会起業塾を通して、組織・事業としてこだわるべき部分、他団体との役割の違いを意識したことで、組織の在り方の根本にしたい想いを見つけることができました。

「被害者はかわいそうな存在ではない。自分たちは支援する立場として当事者の前に立ったり、後ろからついて行ったりするのではなく、隣に立つのだ」

『THYME』の由来は、傷を負った人を癒し勇気をもたらすハーブのタイムです。『THYME』は、「当事者やそのまわりの人など、誰かが当事者に応援や勇気を送ることが続いていく場所」にしたいと思っています。とても多くの当事者の方が「いつか自分も誰かの力になりたい」と声を寄せてくれています。専門治療を受けることだけではなく、当事者がそれぞれの選択肢を考えられる場所にしたい、支援内容はそんな想いで形成しています。

また、相談する場所や状況によってそれぞれの役割があると思っています。当事者の方に向けて、相談機関を使い分けていく方法も発信することで、中長期的な支援を実現するという目標を明確化しました。

どんなにトラウマ治療に優れた名医が関わったとしても、それだけでは十分なケアとはいえないと思っています。家族や友人が献身的にサポートしても、それだけでは共倒れする恐れがあります。14人に1人の被害、とても他人ごとではない数字です。

性暴力は魂の殺人と言われますが、決してその人は死んでいるわけではありません。

たとえ今トラウマの中にいて、その人本来の姿が見えないとしてもそれは隠れているだけで、被害が認知されたとき、殻から出られるように被害に遭った人は大きく回復していくことができます。回復の過程で、それぞれの人が大切にしてきたことや、トラウマと向き合っていく姿を私はこれまで見てきましたが、やはりその人は死んでいないと思っています。被害者は弱く助けて“あげる”べき存在ではなく、自分で回復していく力を持っている存在だと何度も思わされます。

もし、みなさんが性暴力を相談されたり見聞きしたりしたとき、「一人で何とかしなければならない」、「自分は何もできない」と思うのではなく、「相談先として頼れる場所があるよ」と伝えるだけでも、周囲の一人として十分なサポートができたことになります。周囲の私たちが正しい知識を持って行動するのです。まずは『THYME』から、当事者の方に伝えられる相談先の情報だけでも知ってもらえるとうれしいです。

被害者の前でも後ろでもなく、「隣に立つ」

<メンター : 竹内氏のコメント>

ト田さんは、個人の活動から組織へと移行する基盤づくりが今回の大きなテーマだったと思います。様々な試行錯誤があった中で、被害者の前でも後ろでもなく、「隣に立つ」という立ち位置が力強い言葉とともに明確になったことが一つ大きな成果だったのではないでしょうか。

社会起業塾の期間中に行った調査でも、被害に遭った人たちの声がいかに封殺されているか、継続的な支援につながることが難しいか、組織だからこそ、個人でできる範囲を越えて社会に発信できることを形にできたことが今後の可能性を秘めていると考えています。これからも期待しています。

多様な選択肢の可能性を仕組み化

<メンター : 土屋氏のコメント>

今日の話を聞きながら、この期間だけでも、事業、組織ともに大きく進化し、強化されたのを感じました。持ち前のご自身の当事者性のもつ意味をご自身でしっかりと受けとめていることで、多様な選択肢の可能性を仕組みに落とし込めているのだと思っています。個人、団体、どちらの活動でも、自分たちが持っている力をしっかり認識しない限り、仕組み化するのはとても難しいことです。

『THYME』は、社会が当事者とのコミュニケーションを難しいと感じさせる原因に接続してくれる存在だとも思っています。僕としては、当事者の方の隣に立ち続けることを期待したいし、立つ側の人を増やす、さらに、立つ側の人さえも守っていく、立ち続けていいんだと思える場所、社会になるといいなと思っています。

>> そのほかの「社会起業塾イニシアティブ 2024年度報告会」の記事はこちら

「社会起業塾イニシアティブ」2025年度の募集は5月開始!

※コメントは最大500文字、5回まで送信できます