目を背けたいことに取り組むとき、または相手のためであっても耳の痛いことを伝えなければならなかったり、難しい決断が必要だったりと、困難な場面にあるとき。どんなことがあると、及び腰ではなく、勇気とともに本当に望むことを叶えるための行動をとることができるのでしょうか。

この夏に開催した、マインドフルネスとコンパッションのオンライン・リトリートセッションでは、その問いに応えるヒントがありました。今日はそのダイジェストをお届けします。

講師に迎えたのは、マインドフルネスとコンパッションの体現者・研究者であり、その功績により今年イギリス王室より大英帝国勲章を受勲したヴィディヤマラ・バーチ氏と、米国でMBAやビジネスエクゼクティブ向けに教えているジェレミー・ハンター氏です。

今回のセッションのテーマは、「The Compassionate Warrior(コンパッショネート ウォーリア)」。直訳すると、Compassionate(コンパッショネート)「思いやり・情・慈愛のある、コンパッションがある」、Warrior(ウォーリア)「戦士、勇士」です。どんなに困難な状況でも、愛に満ちた力を発揮する人というイメージです。

人はつながりの中で生きている。あなたはそのつながりに、どのような影響を与えるか

「コンパッション」とは何でしょうか。

ダライ・ラマは、「自分や他者の苦しみに対する感性。それを和らげようとする深いコミットメントを伴っていること」としています。マインドフルであること。そして自分の中で何が起きているか、身体に何が起きているかを見ることを越えて、つながりを感じることに踏み出していくことです。

「『人は一人では生きていけない』とよく言われますが、それを普段どれだけ実感していますか?」講師のヴィディヤマラさんはそう問いかけます。

オンラインでの会議中、相手が画面の四角の中にいる「画」ではなく、そこにいる自分と同じような人間として、一人ひとりを感じられているか。電車で居合わせた周りの人や、道行く人と、空間を共有していることを感じられるか。

イギリスの彫刻家、アントニー・ゴームリー(Antony Gormley)氏の作品

目を見てじっくり話を聴けていない、用事をこなすためだけに人に接してしまうときには、この写真のモニュメントのように、自分も他人も顔のない、同じ形の人形のように思えることがあるかもしれません。

離れていて、バラバラで、別々に生きているかのようです。

しかし、「人間は、次の作品のように、常に周りの人にエネルギーの流れを与え、また受け取っている」とヴィディヤマラさんは言います。

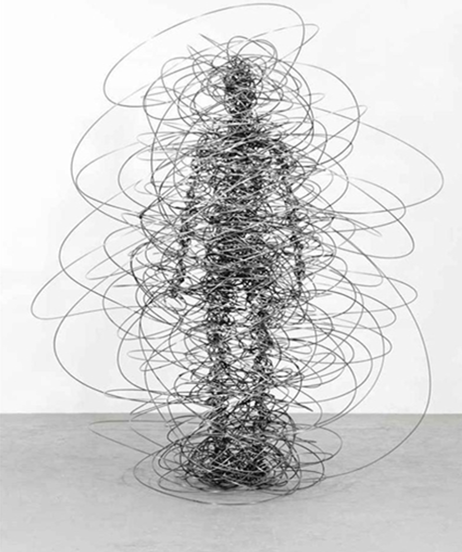

イギリスの彫刻家、アントニー・ゴームリー(Antony Gormley)氏の作品

「このモニュメントは、人の境がはっきりしていません。エネルギーは肉体の枠を超えて発されていて、同じ空間にある複数のこのモニュメント同士が、エネルギーを交換し合っている。こちらのほうが現実に近いのではないでしょうか」

トレーニングで、自分を変えられる

「人間同士はつながっている」としたとき、そこにどんな影響を与えたいですか?

「難しいことを後まわしにしたり、距離をとりがちになってしまう」という参加者の質問に対して、講師の2人は、「トレーニングで変わる。勇敢さをもち、自分の内面につながっていれば、自分の限界を拡げていける」と言い切ります。

「そのために必要なことが、マインドフルネスとコンパッションだ」と。

怒りを感じたり、自分につらく当たる人に不快な感覚を持ったりしたときには、まずその感覚に気づくこと。そして、自分の中にひきこもったり、咄嗟に言い返したりという反応的な行動をとるのではなく、自分の感情を認めたうえで、反応を手放して別の選択肢を意図した行動ができるかをトレーニングするということです。

反応を手放すとは、どういうことなのでしょうか。

例えば、ヴィディヤマラさんは、10代のころの事故の影響で脊髄の損傷による下半身麻痺と慢性的な痛みがあります。それに対峙するためにマインドフルネスの実践を始めた当初は、マインドフルネスを習得すれば痛みがなくなると思っていたそうです。しかし、痛みから離れようとしても離れられず、痛みから離れようとするほど抵抗が増していくように感じていました。

感じたことに対して正直でありながら、感覚(この場合は痛み)と反応(この場合は抵抗)を区別することが「反応を手放す」ための第一歩です。手放すとは、(無理やり)追い出すのではなく、そこにあってもいいし、なくてもいいという状態にすることです。

「痛みはやはりつらい。その痛みという感覚に対してあたたかさや優しさをもってくる。そして反応だけを手放すと解放される。人生をだめにするのは感覚ではなく、反応です」

反応を手放した上で、相手や関わる人に、「今日素晴らしいことがありますように」と願ってみてくださいとヴィディヤマラさんは続けます。

「自分の内面を理解しつつ、他の人にたとえ良い感情を抱いていなくても、その人のウェルビーイングを願えるか。それぞれの個性を持ちながら、人間としての経験を一緒につくっているということに、オープンな態度でいられるか」

まずは自分に対してコンパッションを向けるところから

ヴィディヤマラさんに言われて私がほっとしたのは、「くったくたに疲れてイライラしている状態で、他の人の幸せを願うことは難しいです。そういうときは、まず自分にいいことがありますようにと願えばいいんです」という言葉でした。

難しい状況に出会ったときに、まずは自分に起きている感覚をみる。そしてそれを認めて反応を手放し、さらには相手の幸せを願う。まさにマインドフルネスとコンパッションのエッセンスが詰まったセッションでした。

もう1人の講師のジェレミーさんは、よく「山ごもりをしなくても、日常でマインドを磨いていくことはできる」と言うのですが、まさに日常という道場で日々試されていることを感じます。

今回紹介したのは、特別開催した、1日のセッションですが、定期的に開催しているレギュラーセッションでは、セルフマネジメントを基礎から学び、講師や仲間と共に実践しながらスキルを習得する、4回の連続セッションを開催しています。

次回は2022年10月です。

テーマは「Mastering Reactions(反応的な感情を手なずける)」。

ヴィディヤマラさんの痛みの例で言うと「抵抗」、ついイラっとしたり、悲しんだりしてしまうという「反応」に気づくこと、そしてどのように反応のパターンを変えるかを実践していきます。

講師は、これまで250名の日本のソーシャルリーダーにマインドフルネスとセルフマネジメントのセッションを届けてきたジェレミー・ハンター氏です。米国でMBAやビジネスエクゼクティブ向けに教えてきている実践的で、結果重視のセルフマネジメントを、ソーシャルリーダーに向けて、開催します。ぜひお役立てください。

※コメントは最大500文字、5回まで送信できます